“2017城市风险管理高峰论坛”已成功落下帷幕。在一天的会期中,来自国内外的职能部门、企业代表和专家学者等500余人针对城市风险管理的理论和实践展开激烈研讨。

城市风险管理,任重而道远。通过本次论坛,相信所有与会者都能欣喜地看见各级政府积极加强城市精细化管理,保障城市安全的行动与决心,以及社会各界齐心协力、建言献策提升城市风险意识的良好氛围。

群贤毕至,观点激荡。为了让广大职能部门的管理者、各相关企业、学术机构和其它相关社会各界能更全面的了解城市风险管理工作的现状、认清挑战、把握机遇,以实现凝聚力量,共同助力城市风险管理工作的升级,我们将按嘉宾的出场顺序,连续为大家编发“2017城市风险管理高峰论坛”参会嘉宾的精彩致辞、演讲、对话实录,以飨读者。

第七期为国际欧亚科学院院士、捷克马萨里克大学地理系教授Milan Konecny的主题演讲《迈向大数据时代的城市灾害治理》。

首先感谢大会的邀请,我的名字叫Milan Konecny,在中国大家都叫我米兰教授,大家会觉得米兰是一个意大利的城市。我很高兴我们国家对中国游客非常开放,现在有很多中国游客都来到我们的国家,所以说我们两个国家的关系也在不断发展。

首先要祝贺你们,城市风险管理是一个全球都非常关注的主题,包括中国之前在SARS爆发之后做了非常多的努力,进步也非常大,我要祝贺中国取得的进步。第二要恭喜本次丛书的发布,因为在全球这一领域内并没有这么多的丛书出版,所以我希望能够把它翻译成英文,这样不懂中文的教授也可以读一下中国的情况、中国的书籍。第三,我1991年第一次来到中国,当时我还很年轻,现在我已经老了。我也看到了中国在过去这几十年里面现代城市的成长轨迹。我还记得之前在中国和欧盟之间有一个城市风险管理的项目,通过互相学习、借鉴以及纵向和横向的分析,我们希望可以一起建立一些体系,共同使用,共同获益。

今天很高兴参与这次峰会,我的研究很多是关于自然灾害和数据这方面的,希望数据能够作为人工智能的一种智慧,来帮助我们实现很多优秀的想法。今天有很多的专家还有教授在这里,也讲到了很多重要的主题,第一位讲者提到了卡特里娜飓风,还有日本的福山大地震。美国的每一个州都需要七天的时间来进行灾害应急,像新奥尔良等地由于对地理信息、遥感等技术的使用尚不充分,可能需要更长的时间。从Jonathan May的演讲中我们可以得知,一些欧美的保险公司正在积极应用一些新的技术,包括卫星图像等来提升应急工作的效率。

今天我想讲一下这些内容。

我在网上进行过一些搜索,发现中国对于智慧城市的投入非常大,关于智慧城市我认为需要把目光放得更长远,做到真正的智慧无疑是更优秀的解决方案。。我们要赋予城市更大的能量,未来城市会更加的网联化,将使用更多的数字技术,也会进一步催化城市的转型。万物互联的城市能实现几乎实时的反馈,能提供更好、更快的城市服务。中国的城市是非常有前景的,不论是偏远地区、山区还是城市,那里的居民都可以获得更加快速的城市服务。另外,如今的城市人口越来越多,我们需要更全面深入的了解大众的需求而不是盲从一些政治家们的想法,才能实现一些能让城市居民提升幸福感的创新。将来的城市需要更多的协作、合作,我们的私有部门也要积极促进智慧城市的建设,这些是我们政策制定者主要要关注的四个领域。

这是对于武汉的一项研究,对中国来说非常重要,对智慧城市的研究,包括云计算、数字技术和基础设施的升级也很关键。2015年在日本召开了联合国第三次全球会议,离上海很近。我们在仙台做了一个减灾、风险预防的探讨,希望整个社会变得更加智能,要多做事前的预防,而不是事后的救援,也希望能够在提升居民预防风险的意识上多做一些努力。

仙台会议有几个重点。

第一,了解灾害的风险。比如说对于地震、海啸这些风险要充分了解,地震和海啸有时候是互相联系在一起的,像在福山地震的时候,已经有产生海啸的迹象,福岛地震时也引发了海啸。而在北京和上海这些大城市也会看到互相联系的复杂风险,之前我们对此没有充分的了解和认识。

第二,我们要提升对于灾害风险的治理能力,这样才能够进行更好的管理。

第三,提升城市重建、恢复的能力。

第四,提升准备水平。比如地震,可能会损坏我们整个城市,512汶川大地震就是个惨痛的例子,我们应该尽量不要在这些容易发生地震的地方修建城市,如果必须建城的话,那要采取足够的技术措施来保证安全性。除了区域性、全国性、全球性的层面提升对于风险的认识外,通过此前提到的基于传感技术,还有地图、测绘等,能够了解到哪些比较容易发生灾害,以不至于灾难来的太过以外。

大数据是一个非常热门的词,这个数据的量肯定是非常大的。有人会感兴趣说它只是一个热点概念还是已经变为现实,我觉得大数据已经是一个现实。像九十年代的时候,美国的总统克林顿就提出了信息高速公路的概念,当时大家觉得这是美国想出来的一个奇怪的词而已,没有实际意义。但是后续可以看到美国建立了很多数据基础设施,在不同的洲、国家之间有了更多信息流动。中国在观测技术方面发展的非常快速且先进,如GEO、GEOSS还有卫星等,能够给到我们很多接近实时的信息反馈和传输。

我们有结构化和非结构化的数据,结构化的数据其实并不是非常多,在中国可以看到很多非常好的组织机构。更多的数据是非结构化的数据,比如说社交网络、网络搜索、邮件、个人文件、公共文件等等。所以我们要去研究怎么样充分利用非结构化、模糊数据,比如脸书或者百度或者邮件里面一些非结构化的数据,有没有方法可以让我们有效、高效的利用这些数据解决问题。

关于大数据的定义,其实还并没有出现。我们确实有很多数据,已经从BT升级到ZT的数量级,中国数据累计速度也非常快。大数据不仅需要更快的数据处理能力还有内存量,他们带来的影响也非常多元化。中国有一本书叫《大数据时代》,给出了对于大数据时代思考的一个新思路,我也推荐给了我的学生和朋友们,而且这本书在中国还是非常便宜在机场只要十几块钱,在伦敦要花三十几镑才能买这样一本书,大家还是非常幸运的。通过大数据我们可以得到高质量信息,可以帮助到大家做出正确的、更好的、高质量的决策,并且作出充分的准备。

我们现在有更好的模型、地图、系统,这些都是非常重要的协助工具。大数据也可以让更多之前没有想到的人做出合作,现在我们有对于犯罪活动的地图制作,比如意大利警察就可以通过大数据和地图做出更好的安全管理。对于我们来说是非常重要的机遇,也给我们很好的希望,可以开发更好的解决方案。

大家会问我,现在有很多卫星图像,为什么还要做地图呢?在某些情况下如果需要对比很多不同的很复杂的信息时,需要地图让我们能够在不同的维度上对不同的数据进行对比,这个非常有意义。还有在欧洲也在进行一些数字技术的加速升级,其他国家也在快速发展。像联合国有一个国际地理数据信息管理的项目,他们希望把所有的数据能够集合在一起,不只是一个国家或者是一个大陆,而是全球数据能够整合在一起。通过这样一个平台实现高度的集成和统一,我们不能够只是聚焦一个部分或者是一个领域,我们需要实现更多的集成,来自更多领域的数据供我们使用。

欧盟有一个项目,也是主要针对环境安全管理的项目。它包括一些卫星的系统,也包括一些现有的服务,比如灾难预防服务。所以说我们要专门针对这些灾难性的场景快速制作地图,比如说在中国、澳大利亚、瑞典,不管是什么地方,我们6小时之内就能把地图放在桌子上,然后指出问题在哪里。另外,对于这些损失的评估地图,可以在24小时之内就可以做出来,而且每天进行更新,让我们可以了解到问题出在什么地方。

这个项目其中有一个部分是欧洲空间信息基础设施,因为我们有一个法律,任何居民在任何时间,都有权知道环境的质量,为了能够对这样的问题提供答案,我们需要在每个欧洲国家都取得数据而且要遵循同样的规则。所以说对德国、法国、捷克,我们这些数据都是以同样的格式上传到同样的地方,这些信息也是免费提供的,可以给到普通人而不仅是专家教授。这些就是我们采集的数据,这里面包括欧盟的每一个国家,他们都要遵循同样的规则,主要都是针对生态环境,它是基于空间数据的系统。

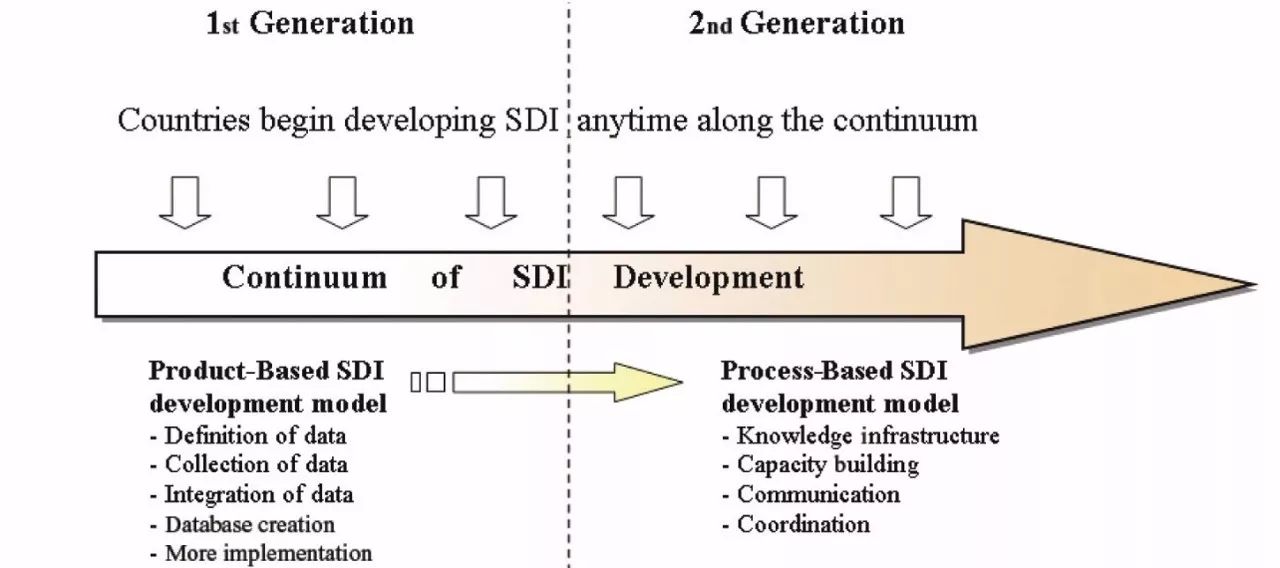

我很喜欢美国过去的一位总统克林顿,他也是设立了这样一个地理信息管理系统,他给出了这样一个定义:地理信息能够推进经济的发展,同时也能够提高我们对于自然资源的利用并保护环境。现在的技术可以让我们提升这些地理数据和制图的获取、发布和利用效率。这是在其他国家,比如像澳大利亚,它把这些所有的地理数据和图结合在一起,他们也花了很多钱。我觉得中国还有欧盟是在这张图的左边,我们讲的是基于产品的SDI的开发模型,数据的定义、采集、整合,还有数据库的创建。但是像澳大利亚,他们是在右边这侧,也就是基于流程SDI开发模型,他们更多是讲的经济、基建和沟通。

从大数据到智能数据,有很多数据,但是我们用它怎么做才会智能。有很多同行跟我讲,他们说现在有越来越多的技术,但是要做到智能、创造一个智能的环境,光有技术不够,还需要找到新的、更高质量的解决方案,有可能是让人非常意外的解决方案。比如谷歌地图,对于流感的传播,比医生诊断的结果还要快,为什么有这样的情况?在中国如果说你有头痛,第二天没有好的话会去买阿司匹林,而如果看医生的话,他会用听诊器判断你是不是发生了流感,但是谷歌地图是和这些药房有连接,哪一天有个地方有更多人去药房买流感的药,说明流感已经传播到这个地方了。所以说我们希望能够有新的解决方案让我们可以实现智能。

还有以数据为驱动的地理,我们现在从卫星、传感器获得很多数据。有的时候有的不只是数据,因为数据来自不同的传感器所以具有多样性,加上数据整合的速度非常快,可以通过数据展现出一个非常丰富的环境。这里我不想再详细讲科学的东西,但是对于统计的结果来说,我们需要获得一些特定的数据,因为现在我们都讲的大数据,我们要把所有的数据都利用起来。

接下来要讲到人——新地理或是志愿者地理信息。在美国上一次的灾害,如两年前的珊迪飓风,很多人通过推特或者是其他方法发送一些信息给其他人。这些志愿者地理信息是通过整合诸多普通群众的信息的方式来获得智能的,是一种有着不同来源的集合性智能。志愿者地理信息可能比传感器更快一些,如果你要了解火灾或者洪水,你可能打电话问到底目前情况怎么样,需要做些什么。志愿者地理信息是很好,但是这些人是不是每次都能够给我们一些好的信息,比如说有些非常复杂的情况之下,他们未必能够给出一些详细的信息。但每一个人都有这样的潜力,能够提供关于灾难的信息,我们再把所有的数据结合在一起。

这边有几个例子,比如说以政府为中心的SDI还有以用户为中心的VGI,两者有很多的区别,所以我们可以看到有人要找什么东西给给我们打电话,要询问什么信息,我们要建立这样的系统。

对于智慧城市怎么做好灾难管理,我们对于灾难风险减灾的愿景是希望能够通过智慧城市让我们的减灾能力实现可持续发展。可持续发展有六个原则,像环境质量、社会和隔代的资产还有生活质量,灾难的防护,以及经济的活力。对于制图的话,现在有一些新的趋势,我不知道中国怎么样,在欧洲一般有些人长期住在乡村里面,他们并不是政府的官员,有的时候不能够了解他们的信息,我们需要那些可以给决策者做判断的信息。现在有一种自适应的地图,它只需很少的信息就能判断决策者的需要。

同时我们还有认知的风格,比如说我们人可以很好的区分到底是男人和女人。但是我们也知道不同的人有不同的能力,比如说对地图或者是其他的东西。最后我们和社会的沟通也是非常重要的,人们对于空间的认识怎么样?我们很多时候给他们这个地图,他们并不理解这些地图。比如说过去用经度、纬度等等来表示,但是对于人们来说他们是需要更好的信息沟通,比如说在上海地铁里面你想知道你去下一站有多远,需要知道这个站的名字,而不是这个站的距离。

另外还有社交媒体,社交媒体现在也是非常大的挑战,其数据被用来进行知识的建立以及城市的决策支持。有一个词叫做地理设计,这个词就是说要找到一种方法进行规划和设计,而这种规划是基于地理分析,并且能够让我们可以有一种协同性的决策。我的朋友也是来自于意大利,他也讲到两种信息,第一种是权威性的地理信息,这是政府提供的,还有一种是用户生成的内容,是指志愿提供的信息。我们可以看到两种的区别,对于权威性的地理信息,有很多的数据。但是后者的数据,比如说来自于社交媒体的,是基于时间、用户和偏好形成的,这是比较新的东西。人们会问,像文本、图片、视频,这些是他们喜欢,有些是他们不喜欢的。在发展的阶段,我们有志愿提供的地理信息,还有SDI,也就是政府提供的信息,另外还有社交网络的地理信息,也就是在社交媒体上他们可以分享他们的意见。

这边我想给大家一个捷克的例子,这是一个非官方、非政府的机构,他们有一个网站。大家如果在路上看到有垃圾,你可以在网页里面把这些信息放到地图上面,然后政府也会看这样的一些页面,他们利用这个信息,发现什么地方有问题就会去解决,比如说有些扔的垃圾要找到这个人进行罚款,这样也可以让这个地方变的更加洁净。这就是志愿者信息帮助我们解决问题的一个例子。

很多人会提一些问题,第一个问题就是对于联合国DRR和智能城市管理概念当中是不是有一些优先的顺序,要进行提升和发展的话,有什么东西是必要的?还有对于VGI和社交媒体的挑战,哪些是我们可以相信的,哪些是有疑问的,我们怎么更好的获得信息。接下来是我们怎么样和社会、人进行沟通,对于灾难的管理,以及DRR在不同的城市和乡村之间是不是有区别。另外怎么丰富我们的地理词汇地图让它更加接近普通人,对于EW这些概念和术语,和我们的防护的概念,是不是一样,还是说只是用不同的词而已。除了可以更好有效的沟通外,我们的管理也非常重要,比如说我们有委员会能够在全球各地举办会议,上一届会议是在华盛顿,下次是2018年4月份在俄罗斯举办,因为我是深圳大学的教授,所以我们也会在深圳举办一场会议。我也是诚挚邀请大家来参加,我们在索佐波尔,一座位于保加利亚、罗马尼亚和土耳其之间,靠近黑海的历史悠久的城市,也会举办一个研讨会,主要进行早期预警还有灾害管理的探讨,所以我诚挚邀请大家来参加我们的会议。

谢谢大家,再次感谢能够倾听我的演讲。我想跟大家展示一下布拉格,布拉格每年有很多中国游客参观,给大家展示一下我们布拉格城市的风光,这是在非常靠近维也纳的一座城市,谢谢大家。

(根据录音整理,未经本人审阅)